現在、顧客の購入場所の選択肢が多様化してきています。オフラインで欲しいものを見つけた時にすぐ購入するのではなく、オンラインでより安い値段で購入しようとする、といったような動きをしたことがある人は少なくありません。

本記事ではそんな購入に至るまでの過程を「オンラインとオフラインを融合」することでより便利にするOMO戦略の定義・メリット・デメリットなどを実施例を含めて紹介・解説していきたいと思います。

「OMOって何?」

「OMO戦略を導入するメリットって何?」

「OMOの成功事例を知りたい」

などとお考えの方に必見の記事です!

OMO戦略とは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略称であり、オンラインとオフラインの融合を意味します。そしてOMO戦略とは顧客にオンライン、オフラインを意識させないことで、購買行動の促進、顧客体験の向上、そしてこのようなサービスから顧客離れを防ぎ、囲い込みの成功の一端を担います。

O2Oマーケティングとの違い

オフラインとオンラインを=で繋ごうとするOMOと違い、O2Oは「Online to Offline」の略称でありwebサイトやSNS等のオンライン媒体から実店舗等のオフラインに送客するオンライン→オフラインの戦略です。

オムニチャネルとの違い

まず初めに、チャネルとは企業が消費者を集客するための媒体・手段のことです。実店舗、EC サイトをはじめとし、カタログ販売やSNSなどがチャネルに該当します。

このチャネルを増やし、様々な方向から顧客にアプローチし、顧客と商品の接点を増やすことが、オム二チャネルという訳です。しかし、チャネルごとに独立していることが多く、オンラインとオフラインを融合させるOMO戦略とは異なります。

OMO戦略が重要となった背景

チャネルの多様化が進み、実店舗では接客、ECサイトでは利便性や商品の多様化、カタログでは顧客の独占性など、各チャネルはそれぞれストロングポイントが異なります。そして顧客のオンライン購買が選択肢として当たり前となった現代ではこのOMO戦略を用いてチャネル横断をすることで顧客体験を大きく変え、顧客の囲い込みの成功に繋がるため、海外では様々な企業がOMO戦略を用いることとなりました。

OMO戦略のメリット

.png?width=919&height=535&name=pasted%20image%200%20(3).png)

オンライン・オフラインの垣根を超えた顧客情報の収集

実店舗で商品を購入する顧客と、オンラインで購入する顧客は客層、ニーズが大きく異なります。顧客情報をオンライン、オフライン併せて収集することで顧客全体のニーズがはっきりと見え、オン・オフラインどちらの顧客も蔑ろにすることなく、サービス改善や商品開発、価格設定などに生かすことができます。

機会損失の減少

各チャネルはそれぞれ違った形で機会損失を起こしています。実店舗であれば、在庫保存に限りがあるため、顧客のニーズに合った商品がないことが頻繁に起きています。一方、オンラインでは顧客自身が実物を見ることが不可能であり、カゴ落ちや、ブラウザバックの原因となっていました。OMO戦略を行えば、これらの不安要素や供給の不一致を防ぐことが可能となり、顧客の購買意欲の上昇と同時に供給を行えます。また、サービスを共通化し、顧客は購入場所の選択肢を限定する必要がなくなるため、機会損失は減少します。

EC売上・EC化率の向上

今まで「実物が見れない」「試着できない」などの理由からECサイトで商品を購入することにハードルを感じているお客様は少なくありませんでした。しかし、OMO施策にてオンラインでも実店舗と同じ体験ができることで、今まで実店舗がない/遠い地域のお客様にも商品を購入してもらうことができるようになり、EC売上・EC化率が向上します。また、ECの運営は貸借料や電気代、人件費などを削減することができるため、利益率向上につながります。

OMO戦略のポイント

顧客データの収集・一元管理

OMO戦略におけるキホンの「キ」であり、最も重要なポイントです。顧客データの収集・一元管理をすることでオンラインとオフラインのチャネルの垣根を越えることが可能になります。一人一人の顧客に対する購入履歴を完璧に把握することで、オンラインでもオフラインでも同等な購入体験を提供することができます。これにより、顧客はどこでも自身の好みにあった物を容易に見つけることができ、結果としてブランドのロイヤリティ向上に繋がるでしょう。

オンラインとオフラインの体験格差を無くす

機会損失を減少させるために、オンラインとオフラインの体験格差を無くし、お客様が買いたい時にどこでも購入できる状態を作らなければなりません。具体的には、オフライン(実店舗)での商品のバリエーションの少なさ、オンラインでの実物に対する不透明度などの体験格差を無くしていくことなどが挙げられます。上記の解決策としては、近隣に店舗がなければweb接客を導入し不安を減少させる、ECサイトでも試着できるようにする、など顧客自身が最適なチャネルを選択しやすくすることが重要になっていきます。

長期的な視点を持つこと

OMO戦略はすぐに利益に直結するようなものではありません。実際に戦略を行うスタッフの慣熟はもちろんのこと、顧客が様々なサービスに対して認知し、利用し始めてもらう、そしてそのデータを収集し、サービスの改善を行なうことは時間が大いにかかってしまいます。また、サービス導入に伴う顧客教育・人件費や設備費のコスト上昇には目を瞑らなければいけません。なので、長期的な視点を持たずに行なってしまうと費用対効果は得ることができません。

実店舗とECストア担当者の相互協力

実店舗では、ECサイトに案内を行っても実店舗の利益にならないことから、販売スタッフは顧客に対してECサイトの商品を販売することを推奨されていないことが多くありました。しかし、ブランドとしての売上を向上させるためには、実店舗とECストアの相互協力が必要不可欠です。

目標設定をオンラインとオフラインを横断した内容に設定したり、顧客の情報を一元化することにより、ECサイトでの売上の一部を店舗の利益にすることで店舗スタッフのECサイトに対する案内のハードルが低くすることなどの対応策が必要になります。

OMO施策例

OMO型店舗

あるアパレルのOMO型店舗では店舗とECサイトでのポイントカード連携を行い、店舗で貯まったポイントをECサイトでも使用できるようにすることで顧客をECサイトに誘導しています。そして購入履歴の把握を行うことで顧客が所有している商品のサイズ把握が可能になり、プレゼント購入のリピートに繋げています。また、この購入履歴を把握することで購入回数が少ないお客さん限定のクーポンをメルマガ配信で届けるなど、顧客離れを防ぐ役割も担っています。

Web接客

実店舗では接客を受けることができますが、ECサイトでは受けることができない場合が多いです。このオンラインとオフラインの体験格差を無くし、購入体験を向上させるのがweb接客です。チャット型のweb接客を導入したサイトでは、ECのカゴ落ち対策の一端を担うことが可能です。気に入った商品のサイズ感などを幅だけでなく、事前に身体データを登録してある他の顧客の購買データから提案することで不安によるカゴ落ちを防いでいます。

試着サービス・返品サービス

「実物が見れない」「試着できない」という理由でECサイトでの購入を躊躇っている方は少なくありません。実店舗同様に、ECサイトでも試着ができる・返品ができるサービスを提供することで購入率を上げることができます。

また、返品データや試着データを企画製造にフィードバックすることで、より顧客のニーズに合った商品を作ることができます。

OMO施策の事例

ニトリ

大手家具店ニトリでは、「ニトリのリフォーム」のOMOをオンライン接客によって実現していました。具体的には、近隣にショールームがない顧客に対して、自宅からのリフォーム相談を可能にしました。希望のショールームを選択することができ、専門知識をもったスタッフが対応してくれるため詳しい案内を受けることができます。さらに自宅からのリフォーム相談のため、実際にリフォームしたい空間を見てもらえ、より正確なアドバイスを受けることが可能になっています。

良品計画

良品計画は「MUJI passport」というアプリを2013年にリリースしています。このアプリにより、顧客の情報がより収集できるようになりました。顧客の情報収集により、適切なプロモーション、価格施策などが行えた他、アプリ内の「from MUJI」という、メディアによって製品をより知ってもらえるようになりました。

Amazon

AmazonはOMOマーケティングを率先して行なっている企業の一つです。日本にはまだありませんが、海外で「Amazon Go」という無人店舗を運営しています。複数のカメラなどで顧客の顔やなんの商品を手に取ったかを認識し、専用アプリに繋げて自動で決済を行うというシステムです。これにより、入店してから、商品を手に取り、退店するまで一切直接人と関わらないというこれまでにないシステムを構築することに成功しました。

UCC上島珈琲

上島珈琲は「MY COFFEE STYLE」というOMO施策を実施しています。MY COFFEE マップは「COFFEE STYLE UCCオンラインショップ」で購入した商品にQRコードをつけ、それを顧客が読み込み、評価することで苦味、酸味などの4象限のマップの色が変化し、自身の好みが把握できるといったものです。これらのオンラインデータを元に実店舗での接客に活用し、顧客との縁k綱コミュニケーションを可能にしています。このサービスの他にもサブスクリプションサービスなど、様々なサービスを展開しています。

NIKE

NIKEは「Nike」と「SNKRS」という二つのアプリを顧客に提供しています。双方とも、商品の購入から、限定イベント、商品招待、着こなし方の例などNIKEファンであれば絶対に必要なアプリケーションとなっています。また、渋谷店ではメンバー限定で無料の特典プロダクトを配布したりしています。これらの施策で顧客にアプリケーションをダウンロードして貰い、その情報と共に近隣の顧客のニーズに合った店舗設計を行なっています。

OMO戦略に最適なツール

KARTE(CXツール)

KARTEとはCX(顧客体験)プラットフォームとして市場シェア率No. 1のツールです。誰もが一度は聞いたことのあるような企業が多数導入しており、あらゆるサービスのCXを向上させることができます。また、ノーコードで、サイトをブロックの集合体として捉える「BMS」というサイト管理システムで分析から施策実施のPDCAをシームレスに行うことが可能となっており、一人一人に合わせた顧客中心の体験を創ることができます。

| 商品名 |

KARTE |

| 開発元・販売元 |

株式会社PLAID |

| 公式サイト |

KARTE |

| 費用 |

要問合せ |

STAFF START(オンライン接客ツール)

STAFF STARTは実店舗スタッフが自社サイトにて接客を可能にするオンライン接客ツールです。顧客満足度の上昇とともに、EC率の向上はもちろん、オンライン上の顧客が店舗に来店し、店舗売上も増加することがあるようです。店舗スタッフがいる企業であればどの業種にも対応可能で、全ての業種で相乗効果が期待できます。

| 商品名 |

STAFF START

|

| 開発元・販売元 |

株式会社パニッシュ・スタンダード

|

|

公式サイト

|

STAFF START

|

| 費用 |

要問合せ

|

Recustomer(返品自動化ツール)

Recustomerは返品・交換・キャンセルを自動化させることにより、CXの向上と業務効率化を実現する返品自動化ツールです。これらを自動化させることより、ECサイト購入で気軽に試着というECサイトの弱点を克服できる施策を行うことができます。また、配送トラッキングシステムや、初回購入のハードルを下げることができるワンクリック決済システムなどもあり、顧客が気軽に注文できるツールを提供しています。

| 商品名 |

Recustomer

|

| 開発元・販売元 |

Recustomer株式会社

|

| 公式サイト |

Recustomer

|

| 費用 |

要問合せ

|

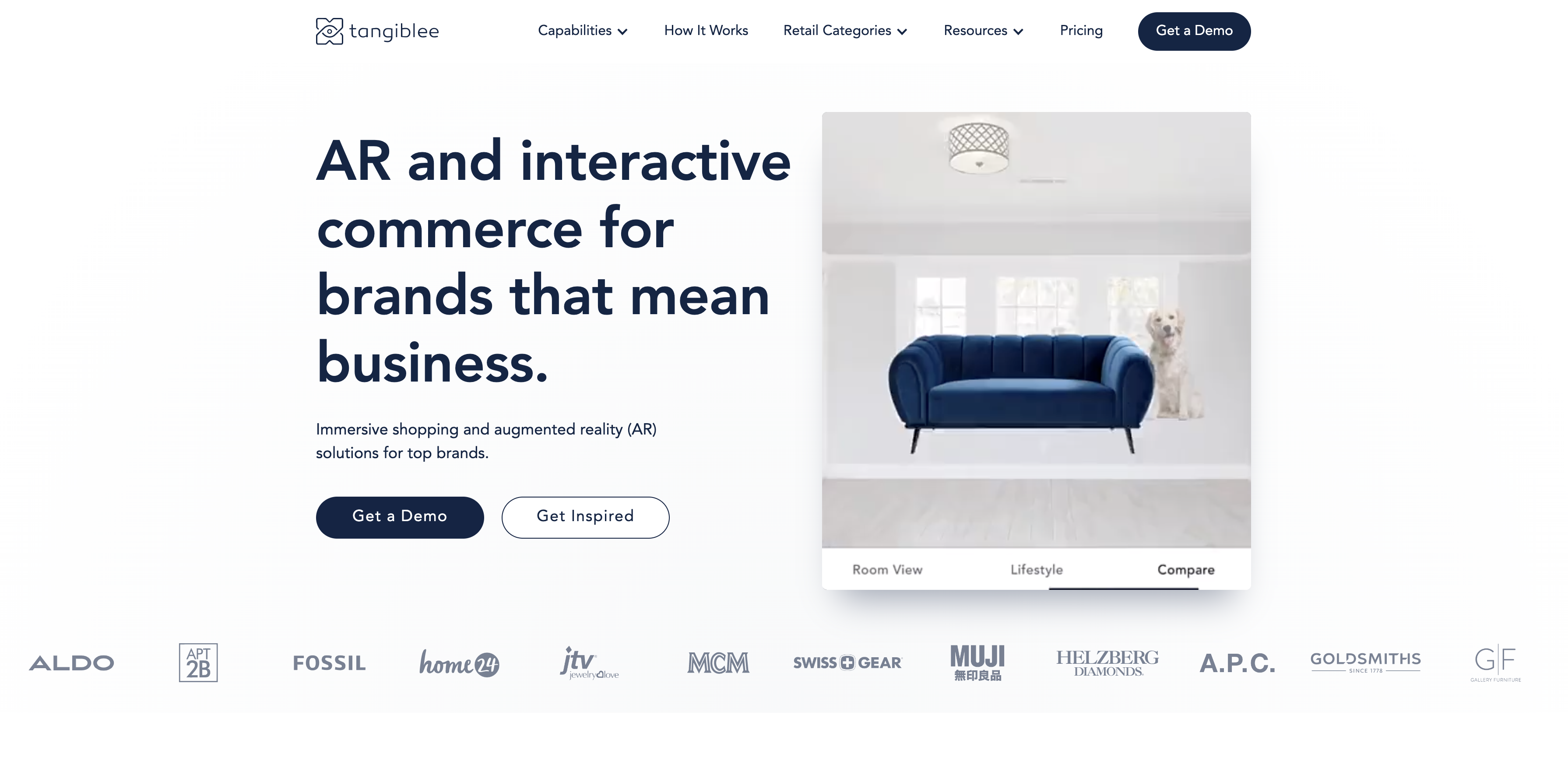

tangiblee(AR試着)

tangibleeはAR試着を可能にするツールです。上記のサザビーリーグで導入されているツールとなっており、顧客のチャネルによる体験格差を無くし、「思ってたイメージと違った」を防ぐことが可能になります。

| 商品名 |

tangiblee

|

| 開発元・販売元 |

Tangible Inc.

|

| 公式サイト |

tangiblee

|

| 費用 |

要問合せ

|

まとめ

以上、本記事ではOMO戦略のメリットやポイント、施策事例などを紹介してきました。

顧客にとって「より便利に」購買を行うことは売上アップに直結します。デジタル化が進む中で、チャネル間の横断が不可能なことはデメリットでしかありません。もちろん、様々な初期コストはかかり、成果までに時間を要するOMO戦略ですが、やる価値は大いにあるといえるでしょう。

この記事を見た上で、「OMO戦略はハードルが高い」「自社での最適なOMO戦略がわからない」という方はRecustomerにご相談ください!

.png?width=919&height=535&name=pasted%20image%200%20(3).png)